亂恄梎尒偨傑傑亃 捪 廧媑恄幮戝嵳丂堦擵晹丂暯惉24擭俉寧4擔(搚寧)

!

! 丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣)

丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣)

亂抜庢傝亃

丂俇寧21擔偵丄捪偺戝嵳偺敿揨傪偍婅偄偡傞偨傔偵丄夛幮婣傝偵寧搰傊夢傝傑偟偨丅慜夞捪偺嵳傝偵棃偨偺偼丄暯惉11擭偱偡偐傜丄13擭偺寧擔偑宱偭偰偄傑偡丅

杮棃丄捪偺嵳傝偼俁擭偛偲偱偡偐傜12擭栚偺偼偢側傫偱偡偑丄嫀擭偺恔嵭偱堦擭憲傝偵側偭偨偨傔偵13擭栚偲側傝傑偟偨丅

丂13擭丄寢峔挿偄擭寧偱偡丅偦偺娫偵偼偭偪傖傫偼夛幮傪曄傢傝傑偟偨偟丄慜夞敿揨傪偍婅偄偟偨丄楢崌杛偺S夛挿偼朣偔側偭偰偄傑偟偨丅偦偟偰崱夞丄敿揨傪偍婅偄偟偨偺偼丄尦拞墰嬫媍夛媍堳偱丄媍堳傪桬戅偟偰挰撪夛挿偵側偭偰偄傞Y偝傫偱偡丅偍擇曽偲傕丄偼偭偪傖傫偑偐偮偰嬑柋偟偰偄偨夛幮偑寧搰偺惣拠捠偵柺偟偰偄傞僞儚乕儅儞僔儑儞傪奐敪偟偨偲偒丄抧尦戙昞偲偟偰丄偍悽榖偵側偭偨曽乆偱偟偨丅13擭慜偼岺帠偺嵟廔抜奒偩偭偨僞儚乕儅儞僔儑儞傕丄崱偼挰夛帠柋強傗恄梎憼傕偦側偊偨丄偙偺挰夛偵側偔偰偼側傜側偄儅儞僔儑儞偵側傝丄崱擭偼偝傜偵偦偺椬偵丄崅偝偑攞嬤偄怴偟偄僞儚乕儅儞僔儑儞偺婎慴岺帠偑恀偭嵟拞偲側偭偰偄傑偡丅

丂21擔偵偼懅巕偺K偝傫偵丄夛幮偲巹梡偺俀枃偺柤巋傪搉偟偰丄庡巪傪榖偟偰偒偨偲偙傠丄25擔偵Y偝傫偐傜椆夝偟偨巪偲摨帪偵丄嶲壛幰偺柤曤傪弌偟偰偔傟偲偺揹榖偑擖傝傑偟偨丅7寧俀擔丄嶲壛幰柤曤傪撏偗偨偲偒偵丄捈愙Y偝傫偵傕夛偄丄嵳摴偺偙偲傗丄懠偺嵳傝偱偺偙偲摍怓乆偍榖傪偟偰丄崱擔偺偙偺擔偲側偭偨傫偱偡丅挿偄娫愨偊偰偄偨偍晅偒崌偄傪暅妶偡傞偵偼丄偦傟側傝偺抜庢傝偑昁梫偱偟偨丅

俉寧係擔(搚)丂亂惃懙偄恄梎亃

丂係擔偺搚梛擔偼偼偭偪傖傫傂偲傝偱偡丅

丂Y偝傫偺帠柋強偱拝懼偊傪偝偣偰偄偨偩偒丄惔悷捠傝偵柺偟偨恄庰強傊丅挌搙挰夛戝恄梎偑屼壖壆偐傜偩偝傟乽惃懙偄恄梎乿偺弨旛偑巒傑偭偰偄傞偲偙傠偱偟偨丅偙偺擔偼奺挰夛偺恄梎偑懙偭偰廧媑恄幮傊嶲攓偟丄偦偺屻惣拠捠傪傑偭偡偖彑偪偳偒傊岦偐偄丄廧媑恄幮偺暘幮傊嶲攓丅偦偺屻搶拠捠傪栠傝側偑傜弴斣偵乽惃懙偄恄梎乿傪夝嶶偟側偑傜挰夛傊栠偭偰偔傞偲偄偆偺偑丄戝偒側棳傟偱偡丅懠強偺嵳傝偱偼丄乽楢崌恄梎搉屼乿偲偄偆偲偙傠傪丄捪偱偼乽惃懙偄恄梎乿偲尵偄傑偡丅偪傚偭偲屆晽偩偗偳偄偐偵傕尦婥偑偁傝偦偆偱椙偄昞尰偱偡偹丅

丂寧搰堦擵晹恄梎偼丄扴偓庤偼惵抧偵攚拞偵乽堦乿嬢尦偺乽惵棨乿丄摨偠偔攚拞偑乽堦乿偱嬢尦偑乽嵳棨夛乿偲偄偆擇庬椶偺杛夛偺敿揨偲丄崟帤偵攚拞偑乽堧乿嬢尦偑乽寧堦乿偺挰夛敿揨偺嶰庬椶丅恄梎偺巇愗傝偼攚拞偑娵偄壊扥暥帤偱乽杛楢乿嬢尦偑乽廧媑乿丅偲尵偭偨嬶崌偺巐庬椶偺敿揨偑偁傝傑偟偨丅Y偝傫偵梡堄偟偰偄偨偩偄偨偺偼挰夛敿揨偱偡丅

丂惔悷捠傝傪彑偪偳偒曽岦偐傜恄梎偑戉楍傪慻傫偱傗偭偰偒傑偟偨丅偝偭偦偔丄曻悈偑巒傑傝傑偡丅怴偟偄僞儚乕儅儞僔儑儞傪巤岺拞偺S寶愝偺尰応偐傜傕丄娔撀偑弌偰偒偰曻悈奐巒丅彈惈偺娔撀偱僿儖儊僢僩偵偼暯壖柤偱乽T仜仜T乿偲彂偄偰偁傝傑偟偨丅偼偭偪傖傫偑妛惗偺崰偵偼180恖偺僋儔僗偵彈惈偼俀恖偩偗丄傆偨傝偲傕戝妛堾偐傜愝寁晹栧傊恑傒傑偟偨丅摉帪偼彈惈偑尰応偵弌傞偲尵偆偙偲偼慡偔憐憸偑弌棃傑偣傫偱偟偨丅偑丄崱偼帪戙偑戝偒偔曄傢傝丄偼偭偪傖傫偺懖嬈偟偨戝妛偱傕丄彈巕戝惗偑1/3埲忋傕愯傔偰偄傞傛偆偱丄巤岺晹栧傊恑傓彈惈傕偨偔偝傫偄傞傛偆偱偡丅乽T偝傫乿傕S寶愝幮堳偱戝偒側尰応偺扴摉側傫偱偡偐傜丄偒偭偲慺揋側媄弍幰側傫偱偟傚偆丅乽T偝傫乿偼巕偳傕払偵偨偭傉傝偲悈傪偐偗偰偄傑偡丅梉曽傕恄梎偵悈傪偐偗偰偄偨乽T偝傫乿偵乽崱擔偼堦擔悈妡偱偟偨偹乿偲榖偟偐偗偰丄挬偺幨恀傪尒偣偨偲偙傠乽嶣傜傟偰偟傑偭偨両乿偲徫偭偰偄傑偟偨丅堦擵晹偺恄梎偼

惃懙偄恄梎偺屻傠偵偮偒擖傝捪搰傊丅 惃懙偄偺弴斣偼愭嬱(偝偒偑偗乯偑擇崋抧丄揳乮偟傫偑傝乯偑怴捪偱偡丅10帪50暘偵恄梎偼捪杮搰偵偮偒傑偟偨丅

丂捪搰偼擖傝岥偵戝涱偲丄壖愝偺捁嫃偑寶偰傜傟丄搰慡懱偑廧媑恄幮偺嫬撪偲偝傟丄嵳傝堦怓偵側偭偰偄傑偡丅惃懙偄偺恄梎傪弴斣偵惔暐偄傪偟偰偄傞娫偼丄扴偓庤偼懸偪帪娫偲側傝傑偡丅偦偺娫偵恄梎傪棧傟偰丄彮偟晅嬤傪傇傜偮偒傑偡丅捪搰偼丄懙偄偺梺堖傪拝偨恖偑峴偒岎偭偰偄傑偡丅崱擭偺杛偺梺堖偼攚拞偐傜椉尐偵偐偗偰戝偒側嶋偑塇傪峀偘丄悶夢傝偵偼媨尦偲栦偑偼偄偭偨僨僓僀儞偱偡丅戝抇偱煭棊偨僨僓僀儞偱偡丅抧怓傕敀丒敄椢丒敀敳偒偲壗怓偐偁傝丄栶怑暿偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅

丂廧媑島偺梺堖偺廤抍偑巶巕傪宖偘偰傗偭偰偒傑偟偨丅嬥偺巶巕摢偺媨弌偟弰峴偱偡丅悢恖偺庒廜偱巶巕摢傪扴偓丄巶巕摢偺屻傠偵偼枊偱堷偐傟偨巶巕偺懱栶偺庒偄廜偑偮偄偰偄傑偟偨丅

丂塣壨傊弌傑偡丅廙偑鋟偭偰偁傝傑偟偨丅捪乽搰乿偺柺塭偑巆偭偰偄傑偟偨丅榖偼慜屻偟傑偡偑寧梛擔偺杮幮恄梎傪扴偄偩屻嵞搙捪杮搰傪曕偄偰傒傑偟偨丅偁偪傜偙偪傜偵栘憿壠壆傕巆偭偰偄傑偡丅偦偺慜偱丄嵳傝偺墐偺嶸晘傪奼偘傞恖払傕偄傑偟偨丅夰偐偟偔傕婱廳側岝宨偱偡丅偄偮傑偱傕偙偺岝宨偑巆偭偰傎偟偄偲峫偊傞偺偼丄偼偭偪傖傫偩偗偱偟傚偆偐丅

丂11帪敿偵丄 惃懙偄恄梎 偑嵞奐偝傟傑偟偨丅挰夛恄梎偼恄梎偺岦偒傪曄偊丄崱搙偼媡弴偵愭嬱偑怴捪丄揳偑擇崋抧丄恄幮偐傜嬤偄弴斣偵暲傫偱恑傒傑偡丅捪杮捠傝敳偗偰丄惣拠捠傪恀偭捈偖彑偳偒曽岦傊岦偐偄丄廧媑恄幮偺屼椃強嶲攓偵岦偐偄傑偡丅

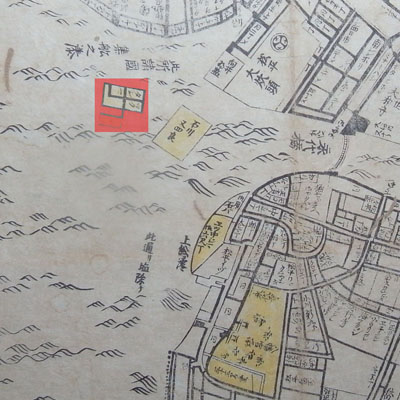

丂廧媑恄幮偺屼椃強偼柧帯34擭偵彑偳偒俀挌栚偵寶棫丅徍榓59擭偵彑偳偒係挌栚偵堏揮寶棫偝傟傑偟偨丅杽傔棫偰抧偺峀偑傝偲偲傕偵丄巵巕挰夛偑峀偑偭偰棃偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅峕屗帪戙偺捪搱偐傜怴捪丒寧搰偲棃偰崱偼惏奀丒朙奀傑偱丄巵巕挰夛偑峀偑偭偰偄傑偡丅懠偵暘幮偑峕搶嬫偺壊扥挰偲惏奀偵偁傞偦偆偱偡丅偙偺曈傝偼棃廡偺晉壀敧敠傕帡偨傛偆側帠忣偑偁傞傛偆偱丄怴偟偄杽傔棫偰抧偑偳偺恄幮偺巵巕偵側傞偐偼丄婯柾傗婇嬈偺恑弌偺嬶崌偵偲傕側偄丄戝曄側尃塿憟偄偵側傝偦偆偱偡丅丅丅峕搶嬫壊扥挰偼崱偼晉壀敧敠偺巵巕挰夛偱偡丅奀偐傜尒傞偐棨偐傜尒傞偐偱丄巵巕挰夛偑慡偔曄傢偭偰偟傑偄傑偟偨丅

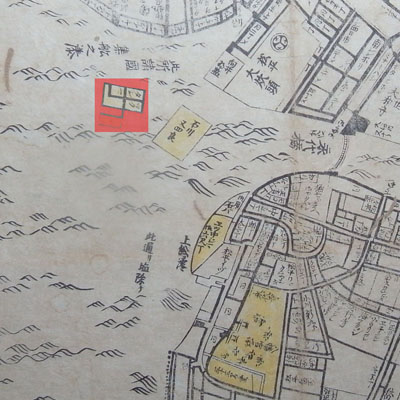

丂墇屻搾戲偺嵳傝偐傜惙壀偺嵳傝傊堏摦偡傞搑拞偵妏娰傪娤岝偟偨偺偱偡偑丄嬼慠惓摽俁擭(1713擭)偺峕屗挰妱恾側傞傕偺傪傒偮偗傑偟偨丅偦偙偵偼乽斾強彅崙廤鋞擵柀乿偲彂偄偨榚偵乽僣僋僞僔儅乿偑彂偄偰偁傝傑偡丅(愒偔揾偭偨偲偙傠)偦偺榚偺乽愇愳枖巐椙乿偲彂偄偰偁傞強偑丄崱偺捪儕僶乕僔僥傿丄埲慜偼愇愳搰攄杹廳岺偺偁偭偨怴捪搰偱偡丅偦偺懠偼偄傑偩奀偺拞偱偡丅愗傝庢偭偨夋柺偺壓偵晉壀敧敠媨偑尒偊傑偡丅抧恾偑惣忋偱彂偄偰偁傞偺偱曄側姶偠偑偟傑偡偗偳丅捪廧媑恄幮偲晉壀敧敠媨偺楌巎偲埵抲偺娭學偑椙偔棟夝偱偒傑偟偨丅

丂

丂 惃懙偄偺庨堷偒恾

惃懙偄偺庨堷偒恾

丂12帪敿偵惃懙偄恄梎偑惣拠捠傝擇擵晹偲嶰擵晹偵摓払偟偨曈傝偱堦帪娫偺拫怘媥宔偵擖傝傑偡丅挬K偝傫偵尵傢傟偨偲偍傝丄拫怘偺偍曎摉傪傕傜偭偰偐傜丄Y偝傫偺帠柋強偵栠傝傑偡丅K偝傫偼曎摉偺拞恎傪妋偐傔偰偐傜乽奜傊怘傋偵峴偒傑偟傚偆乿偲嬤偔偺偍揦偵桿偭偰偔傟傑偟偨丅偍曎摉偼堦擵晹挰撪偺偍曎摉壆偝傫偺庤偵傛傞暔偱偡丅偙偙偺嵳傝偱偼丄搚梛偺拫偩偗偑奺挰嫟捠曎摉偱丄搚梛偺栭埲崀丄擔帡j偺拫閭蛺H寯(巜掕揦偺傒偱桳岠)偑攝傜傟偰偄傑偡丅

丂拫怘傪怘傋側偑傜丄K偝傫偲怓乆偍榖偟偟傑偟偨丅K偝傫偼崱擭丄堦擵晹偺戝恖恄梎扴摉偺斍挿偩偦偆偱偡丅乽拫怘偼曎摉偩偲丄奜偱抧傋偨偵嵗偭偰怘傋傞帠偵側傞偐傜偹丅弸偄帪偵丄偪傖傫偲媥傫偱怘帠傪偟偰傎偟偄偐傜丄怘寯惂偵偟偰偄傞傫偩丅偱傕丄搚梛偺拫傕怘寯偵偟偪傖偆偲傎傫偲偵傒傫側婣偭偰偙側偔側偭偪傖偆偐傜丄曎摉偵偟偰丄嶶傜側偄傛偆偵偟偰傞丅偦傟偱傕丄偙偺拫怘偺屻偑戝曄偱偹丅傒傫側婣偭偰偙側偄偺偱恖悢偑彮側偔偭偰丄嫶傪墇偊傞偺偑戝曄側傫偩傛丅乿偲偄偆帠偱偟偨丅側傞傎偳両怱尛偄偲婥攝傝偺偣傔偓崌偄偱偡偹丅捀懻偟偨嵳傝偺栶堳柤曤偵偼丄廧媑恄幮戝嵳偺曽恓偲偟偰

丂堦丄挿忋傪宧偄榁恖丄晈恖丄巕傪妝偟偔梀偽偣傞丅

丂擇丄寲壾丄岥榑傗偁傜備傞帠屘偺愨柍傪恾傞丅

丂嶰丄挰撪巵巕慡堳偺挷榓偲嫤挷傪恾傞丅

偲宖偘偰偁傝傑偟偨丅

丂怘帠傪廔偊偰丄恄梎偵栠傝傑偡丅侾帪敿丄掕崗偱偡丅恄梎偑忋偑傝丄丄丄傑偣傫丅傎傫偲丄傒傫側婣偭偰偒偰偄傑偣傫丅寢嬊惵擭晹杛偺夛挿偑乽偄偄傛丄峴偙偆丅偁偘偪傖偊両乿偺堦尵偱丄恄梎偑忋偑傝傑偡丅乽偍丄廳偄偭両乿朹偵晅偄偰偄傞恖悢偼丄偝偭偒偺敿暘埲壓丅偟偐傕丄夢傝偵岎懼偑慡偔偄傑偣傫丅乽偙傟偼戝曄偩両乿偝偭偒暦偄偰妎屽偼偟偰偄偨傕偺偺丄偙傟傎偳偲偼巚偄傑偣傫偱偟偨丅偼偭偪傖傫偼丄13擭慜偺搚梛擔傕棃偰丄屼椃強傑偱峴偭偰傞傫偱偡偑丄扴偓庤偺恖悢偵娭偟偰偼丄慡偔婰壇偑偁傝傑偣傫丅13擭慜偺婰榐傪撉傒曉偡偲乽巇帠偱棃偨夛幮偺楢拞偲棊偪崌偄媔拑揦偱偟偽偟択徫丅夛幮偺傒傫側偲暿傟偰丄惣拠捠傪擇崋抧偺屼椃強傑偱恄梎傪扴偓傑偡丅屼椃強慜偱楢崌杛偺惃懙偄嶰杮掲丅憅屔奨偵扴偓庤偺庤攺巕偑柭傝嬁偒傑偟偨丅乿偲彂偄偰偄傑偡偐傜丄偼偭偪傖傫傕扙憱慻偺堦恖偩偭偨傛偆偱偡(徫偄)丅

丂嫶傪墇偊傞嶁偺忋傝壓傝偼戝曄偱偟偨丅偟偐傕丄崱擭偼惣拠嫶偑岺帠拞偺偨傔丄惔悷捠傝傑偱夞傝摴傪偡傞偲偄偆偍傑偗傑偱晅偒傑偟偨偗偳丅嫶傪墇偊偨偁偨傝偐傜恖偑栠偭偰偒偰l孞傝偵傕梋桾偑弌偰棃偨偺偱丄朹傪敳偗偝偣偰傕傜偄傑偡丅僠儑僢僠崢偑捝偄側偁丅丅丅

丂惣拠捠傪恀偭捈偖峴偭偰2崋抧偺撍偒摉偨傝(惣拠嫶偑捠傟傞偲偒偼乯塣壨偺捈慜傪嵍偵愜傟偰偟偽傜偔偺強偵屼椃強偑偁傝傑偡丅屼椃強偱偼奺挰夛偺夛挿払偑惃懙偄恄梎傪弌寎偊傑偡丅堦擵晹偺恄梎偼屼椃強傪捠傝夁偓偰偄傞偺偱丄堦搙恄梎傪斀揮偝偣偰丄恄梎傪屼椃強偵惓懳偝偣偰偐傜丄栘偑擖偭偰恄帠偺偨傔偺彫媥巭丅10暘嫮偺婱廳側媥宔偱偡丅13擭慜摨條丄憅屔奨偵扴偓庤偺庤攺巕偑柭傝嬁偄偰恄帠廔椆屻偵丄嵞搙恄梎傪斀揮偝偣崱搙偼搶拠捠傪捠偭偰惃懙偄傪夝嶶偟側偑傜堦擵晹傑偱栠傝傑偡丅搑拞丄搶拠捠偺偍揦偱杮擔俀杮栚偺娛價乕儖丅

丂堦擵晹偵栠偭偰偐傜彫媥巭傪偟偰挰撪搉屼丅搶惣椉夛挿戭慜傪搉屼偟偰杮擔偺搉屼廔椆丅惵堦敿揨慻偼丄恄庰強偱捈夛丅挰夛敿揨偼捈夛偺戙傢傝偵600墌偺怘寯傪傕傜偭偰丄夝嶶丅偼偭偪傖傫偼怘寯偼柧擔巊偆偙偲偵偟偰婣戭偟傑偡丅

俉寧俆擔(擔)亂堦擵晹恄梎丂挰撪搉屼亃

丂偙偺擔偼13恖偺敿揨梊栺慻偲摉擔嶲壛偱S丄K偺擇恖憹偊偰丄寁15柤偑敿揨慻丅偝傜偵尒妛偩偗偺K孨偺偍晝偝傫傪壛偊偰憤惃16恖偺戝抍懱偲側傝傑偟偨丅K孨偺偍晝偝傫偼寧搰弌恎側傫偩偦偆偱偡丅寧搰偼桳妝挰慄偱惔悾偐傜堦杮偱偙傜傟傑偡偐傜儂儞僩偵妝偱偡丅廤崌偼俈帪40暘惔悾敪怴栘応峴偒偺捈捠揹幵偺拞偲偟傑偟偨丅

丂Y偝傫偺帠柋強偱偼丄彈惈偺拝懼偊梡偵僥儞僩傪梡堄偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅杮擔偼15恖傕偄傞偺偱揨傑傝傗偡偄傛偆偵丄嵳摴偺敨姫偒傪掲傔傑偡丅恎巟搙傪挷偊偰偐傜丄T夛挿埲壓傒傫側偦傠偭偰丄恄庰強偺挰撪夛挿Y偝傫偵偛垾嶢丅乽偍悽榖偵側傝傑偡乿Y夛挿偐傜丄惵堦杛偺夛挿偵徯夘傪偟偰偄偨偩偒婄崌傢偣傪偟傑偟偨丅

丂挰夛恄梎偺杮擔偺峴帠偼挰撪搉屼丅堦擵晹偺搶惣嬿乆傑偱恄梎傪扴偄偱夢傝傑偡丅屵慜9帪敿偵敪梎丅傑偢偼惣懁傪夢傝丄偦偺屻搶懁傪廳揰揑偵夢傝傑偡丅揤岓偵宐傑傟幚偵悈妡擔榓偺恄梎搉屼丅悈偑偐偐傜側偄偱惗姡偒偺帪偼丄婥帩偪偑埆偄偔傜偄偱偡丅

丂擔嵎偟偺拞傪恄梎偑搉屼偟傑偡丅仜仜孨側傫偧偼丄扴偓偵棃偨偲偄偆傛傝偼丄傕偭傁傜乽悈妡扴摉偺廳愑!!乿傪扴偭偰偄傑偡丅乮帺暘偱彑庤偵墳曞偟偰傫偱偡偗偳僱丂徫!乯栚偺怓曄偊偰丄恄梎偺愭夞傝傪偟偰丄儂乕僗傪埇傝丄僶働僣傪捦傫偱偄傑偡丅儊儞僶乕偑朹偵拝偄偰偄傞偺傪尒偮偗傞偲丄婌怓枮柺!! 儂乕僗捈寕!!!丂偙傟偹丄摢偐傜偐偗傜傟傞偺偼暯婥側傫偱偡偗偳丄墶偐傜偐偗傜傟傞偲丄帹偵悈偑擖偭偰戝曄側傫偱偡傛丅娽偺曽偼丄偼偭偪傖傫偼娽嬀偐偗偰傑偡偐傜丄捈寕偼柶傟偰傑偡偗偳丅N偝傫偼僐儞僞僋僩傪庣傞偺偵僑乕僌儖傪梡堄偟偰偒偰偄傑偟偨丅懠偺夛偱傕僑乕僌儖偵僔儍儞僾乕僴僢僩偺姰慡憰旛偺恖傗丄嶐擔偼娽嬀傪偐偗偰側偐偭偨偗偳丄崱擔偼僑乕僌儖傪偐偗偰偒偨恖偲偐丅丅弸偄壞偺悈妡恄梎傪妝偟傓偨傔偵奆偝傫怓乆偲岺晇傪偟偰偄傑偡丅偁傜偁傜丄嫑壨娸梡偺戝偒側億儕僶働僣偵曻傝崬傑傟傞恖傑偱弌偰偒偪傖偄傑偟偨丅嫇偘嬪偺壥偰偼丄寧搰梒抰墍偺梒帣梡價僯乕儖僾乕儖偵旘傃崬傓搝傑偱丅丅丅偝偡偑偵丄偙偙傑偱棃傞偲愭惗曽偵乽傆偞偗側偄偱両乿偭偰幎傜傟偰傑偟偨(嬯徫!)

丂屵慜偺晹偼11帪敿偵柍帠廔椆丅怘寯傪傕傜偭偰丄巜掕偺偍揦偵擖傝傑偡丅塚廳偲惗價乕儖丅偙偨偊傜傟傑偣傫偹丅偙偙偺偍揦偼堉巕偑價僯乕儖側偺偱丄擥傟偨懱偱傕OK偱偟偨丅側傞傎偳丄偙偺曈傝偑嶐擔偺K偝傫偺榖偺強埲偱偡丅

丂備偭偔傝怘帠傪偡傑偣偰丄12帪40暘丅杮幮敧妏恄梎偑捪廧媑島偺杛偵扴偑傟偰惣拠捠傝傪搉屼偟偰偄偒傑偟偨丅攺庤偱憲傝傑偡丅僺僢僇僺僇偺怴恄梎丅偙偺恄梎丄寧搰堦擵晹偼崱擔偼扴偘傑偣傫丅柧擔偼寧梛偱偡偗偳丄扴偓偨偄側丄側傫偲偐側傫側偄偐側丅丅丅

丂侾帪敿廤崌俀帪偐傜屵屻偺搉屼奐巒丅偙傫偳偼惣懁傪庡偵夢傝傑偡丅愄偺夛幮偱摨椈偩偭偨I孨傕嵳傝尒妛偵棃偰偔傟傑偟偨丅愭寧Y偝傫偲榖偟偨偲偒偵乽斵偳偆偟偰傞偐側丠乿偲榖偑弌偰偄偨偺偱丄揹榖傪偐偗偰偍偄偨傫偱偡丅I孨傕婄怓偑椙偔尦婥偦偆偱壗傛傝丄偆傟偟偄嵞夛偱偟偨丅

丂恄梎偑惣拠傪敳偗偰偝傜偵惣懁偺墱偺曽傊峴偭偨崰崌偄傪尒偮偗偰乽崱擔偼偍暊偄偭傁偄扴偄偩傛偹丅偁偑傠偆偐両乿偲偄偆偙偲偱彮偟憗偄偗偳丄杮擔偼忋偑傜偣偰傕傜偆偙偲偵寛掕丅扐偟丄偍暊偄偭傁偄乽扴偖乿傛傝丄偍暊偄偭傁偄乽悈梺傃厳V傃乿偟偨恖傕庒姳柤偄偨傛偆偱偡偑丅偊偭乽扤丠偦偺恖??乿偝偁偰丄扤偱偟傚偆偹(徫偄)丅丅丅

丂Y偝傫偺帠柋強偱拝懼偊傑偡丅K偝傫偵偛垾嶢偟偰揹幵偵忔偭偨偺偼俆帪彮偟慜偩偭偨偱偟傚偆偐丅僾乕儖忋偑傝偺傛偆側偗偩傞偝偺拞丄婣傝偺揹幵偼敋悋偱偟偨丅

亂怴媽媨恄梎丂廧媑恄幮屼杮幮恄梎偺偙偲亃

丂傑偢丄廧媑恄幮偺宖帵傪彂偒幨偟傑偡丅(俀婎偺恄梎偑側傜傫偱尒偊傞傛偆偵揥帵偟偰偁傞恄梎憼偺僈儔僗憢榚偵偁偭偨宖帵偱偡乯

乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕丂

廧媑恄幮媨恄梎丂敧妏恄梎

丂乵塃乶揤曐俋擭惂嶌丂拞墰嬫嬫柉桳宍暥壔嵿巜掕

丂乵嵍乶徍榓23擭惂嶌丂

丂幣戝栧偺枩壆棙暯偵傛傝揤曐俋擭(1838)偵惢嶌偝傟傑偟偨丅敧妏偺宆偼丂揤峜暶壓偺屼嵗丂崅屼嵗(偨偐傒偔傜)傪媅偟偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅屆偔偼奀拞搉屼偑峴傢傟偰偄偨偨傔撪晹傕幗偑揾傜傟婡枾惈偑崅傔傜傟偰偄傑偡丅

丂170擭埲忋椺嵳偵偍偄偰巊梡偝傟偰偒傑偟偨偑丄曐懚偺偨傔暯惉23擭偵敧挌杧廐嶳嶰屲榊偵傛傝怴偟偔惢嶌偝傟傑偟偨丅

乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕

怴偟偄恄梎

怴偟偄恄梎 埲慜偺恄梎

埲慜偺恄梎

傑偨廧媑恄幮岞幃儂乕儉儁乕僕偵偼偝傜偵徻嵶偵

仭媨恄梎惢嶌忬嫷

亂暯惉22擭6寧亃

丂傒側偝傑偐傜偛曭巀捀偄偰偍傝傑偡怴婯敧妏恄梎偼丄暯惉擇廫嶰擭偺椺嵳

偵傓偗偰尰嵼弴挷偵惢嶌偝傟偰偍傝傑偡丅

丂尰嵼偺敧妏恄梎偼惢嶌埲棃堦幍乑擭偺楌巎偺拞偱孞傝曉偟廋棟偑峴傢傟偰偒傑偟偨丅

嬤擭偱偼徍榓屲廫屲擭偵壆崻偺晠怘偑寖偟偔丄壆崻廃傝傪擇悺嶍傝庢傞偲偄偆廋棟偑

峴傢傟傑偟偨丅崱夞偺怴婯惢嶌偺敧妏恄梎偼丄揤曐帪戙偵憿傜傟偨摉帪偺敧妏恄梎偺

宍忬傪拤幚偵嵞尰偡傞偙偲偵偟偰偍傝傑偡丅

帑噔偺嵟壓晹偵晅偗傜傟偰偄傞楅偼丄尰嵼乽摿庩暯楅乿偲乽晛捠暯楅乿偑岎屳偵巊梡偝傟偰偍傝傑偡丅摿庩暯楅偑搉屼拞偵側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱丄廋棟偺嵺偵婛惉昳偺晛捠暯楅傪懌偟偨偐傜偲偄偆偙偲偱偡丅

崱夞偼嬥宆傪婲偙偟偰偡傋偰摿庩暯楅偵偄偨偟傑偡丅

恄梎偺惗抧偼瀢乮僸僲僉乯丒烵乮働儎僉乯傪庡偵巊梡偄偨偟傑偡偑丄搉屼偺嵺偵儘乕僾傪掲傔傞売強傗摿偵嫮搙偑媮傔傜傟傞晹暘偵偼妦乮僇僔乯傪巊梡偄偨偟傑偡丅

榥庤傕壆崻廃傝傪俀悺偺偽偡偙偲偵敽偄丄幍乣敧暘掱崅偔側傝傑偡丅栘宆傪婲偙偟偰怴婯嶌惢偲側傝傑偡丅

亂暯惉22擭12寧亃

壆崻晹暘

丂暯惉擇廫堦擭偐傜巒傔傜傟偨媨恄梎偺惢嶌傕弴挷偵恑傫偱偄傑偡丅

憰忺晹暘偺嬥暔側偳傕婛惉昳傪梡偄偢丄嬥宆偐傜婲偙偟偰廬棃偺恄梎偲摨條偺傕偺傪惢嶌偟偰偍傝傑偡丅 惗抧傪嶌傞嶌嬈偼傎傏廔椆偟丄尰嵼偼幗偺壓揾傝抜奒傊偲擖偭偰偄傑偡丅揾傝丒搖偓丒偐傜偟偲偄偆堦楢偺棳傟傪嵟掅偱傕幍乣敧夞孞傝曉偟傑偡丅

傑偨壆崻偺棤懁偵偼奰廰偵杗丒桘墝側偳傪崿偤偨傕偺傪揾傝杊悈丒杊晠懳嶔偑巤偝傟偰偄傑偡丅

亂暯惉23擭7寧24擔亃

丂怴媨恄梎弰峴

丂奆條偺屼曭巀偵傛傝媨恄梎傕偄傛偄傛姰惉偟丄7擔24擔丄幵椉偵恄梎傪嵹偣偰巵巕抧堟傪夢傜偣偰捀偒傑偟偨丅偦偺屻丄恄梎憼偵擺傔丄悘帪屼棗捀偔帠偑偱偒傑偡丅

彯丄恔嵭偺塭嬁偵傛傝墑婜偵側傝傑偟偨媨恄梎弰岾(杮嵳傝)偼丄暯惉24擭傪梊掕抳偟偰偍傝傑偡丅

乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕乕

丂偲惢嶌夁掱偲偲傕偵徻嵶側愢柧偑偁傝傑偟偨丅

丂寁嶼偟偰尒傞偲丄慜夞偺嵳傝枠偱挌搙170擭娫巊偄懕偗丄173擭栚偵丄怴偟偄恄梎偑弌棃忋偑傝傑偟偨丅偱傕偦偺擭偼巆擮側偑傜嵳傝偑拞巭偲側偭偨偺偱丄僩儔僢僋偵嵹偣偰偍斺業栚偩偗偵偟偰丄扴偖偺偼偍偁偢偗丅偱丄扴偓弶傔偼崱擭偺嵳傝偵側偭偨丄偲尵偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂擔梛擔偺挬曽丄媨恄梎偺廙搉屼偑峴傢傟傑偟偨丅巆擮側偑傜尒偰傑偣傫偑丅

丂徍榓37擭(1962擭)偵捪偺嵳傝偺堦斣偺摿怓偩偭偨奀拞搉屼丒廙搉屼偑偲傕偵拞巭偝傟傑偟偨丅拞巭偺棟桼偼乽奀悈墭愼偺堊乿偲側偭偰偄傑偡丅偑丄捪戝嫶偺岺帠婰榐傪挷傋傑偡偲丄乽徍榓36擭12寧拝岺簶a39擭8寧27擔弙岺乿偲偁傝傑偡偐傜丄挌搙偙偺帪婜偱偡丅幚偺偲偙傠偼乽僆儕儞僺僢僋偵娫偵崌傢偣傞偨傔偵撍娧岺帠乿偺幾杺偵側傞偐傜丄乽傔傫偳偔偝偄偙偲偼巭傔偪傑偊両乿偲側偭偨偺偑儂儞僩側傫偠傖側偄偱偟傚偆偐丅嫶偺岺帠庡懱偼搶嫗搒偱偟偨丅崅搙惉挿婜偺偍嵳傝偼悐戅偺堦曕偱偟偨傕傫偹丅

丂暯惉俀擭(1990擭)偵廙搉屼偺傒偑暅妶丄尰嵼偵帄偭偰偄傑偡丅崱傕奀拞搉屼偑峴傢傟偰偄傞偺偼丄搒撪偱偼撿偺揤墹嵳(昳愳丒婑栘恄幮)偩偗偠傖側偄偱偟傚偆偐丅廙偱偍戜応傑偱弌偐偗偰昹偱潌傫偱偔傞傫偱偡偹丅偼偭偪傖傫偼暯惉俋擭偵峴偭偨偙偲偑偁傝傑偡(傒偨傑傑No15)丅奀拞搉屼偺応崌偼嵒昹偑昁梫偱偡偑丄傒傫側杽傔棫偰傜傟偰岇娸偵側偭偰傑偡偐傜丄搶嫗偺偒傟偄側嵒昹偼偍戜応埵偟偐柍偄偱偡傕傫偹丅偄傠傫側恻梋嬋愜偑偁偭偨偵偣傛丄崱偼嵳傝偑暅妶偺曽岦偵偁傞傛偆偱偛摨宑偺帄傝偱偡丅愺憪嶰幮嵳傝偱傕崱擭廙搉屼偑偁傝傑偟偨偟丅

俉寧俇擔(寧)亂屼杮幮恄梎丂堦擵晹搉屼亃

丂挬偐傜偑傫偽偭偰強梡傪偡傑偣丄杮幮恄梎偺廤崌帪娫偺彮偟慜丄俁帪夁偓偵丄Y偝傫偺帠柋強偵拝偔偙偲偑弌棃傑偟偨丅Y偝傫偼抶偄拫怘拞偱偟偨丅Y偝傫偲墱偝傫偲俁恖偱偄傠偄傠愄榖傪偟傑偡丅

丂Y偝傫偺尵梩偱偡乽偟偐偟丄偁傫偨傕岲偒偩偹両乿偩偭偰丄170擭傇傝偵怴偟偔側偭偨敧妏偺媨恄梎偱偡偐傜丄壗偲偟偰傕扴偓偨偄偠傖側偄偱偡偐丅偦偺偨傔偵怓乆偛柍棟傪偍婅偄偟偰敿揨傪梡堄偟偰偄偨偩偄傛偆側儌儞偱偡偐傜偹丅

丂

丂偝偰丄偝偰丄媣偟傇傝偵Y偝傫偲偍榖傪偟偨屻丄媫偄偱巟搙傪偟偰惣拠捠偺堦擵晹廤崌応強偵堏摦偟傑偡丅尦嵳摴偺K孨偲僶僢僞儕夛偄傑偟偨丅K孨偼怴捪偺敿揨偩偐傜丄偐偮偘傞偺偼傕偭偲屻側傫偩偗偳丄傑偢偼暤埻婥傪尒偵偙偙傊棃偨偲偺偙偲偱偟偨丅

偙傟偐傜扴偘傞媨恄梎丄儚僋儚僋偺媨恄梎偱偡丅

惓憰偺Y偝傫

惓憰偺Y偝傫

丂俁帪45暘惣拠捠傪擇擵晹偐傜丄媨恄梎偺戉楍偑嬤偯偄偰偒傑偡丅嫖慘敔偲懢屰傪忔偣偨嶳幵丄恄庡偝傫丄愒娵偵敀嶋偺媨敿揨偺摢払偺偁偲偐傜丄敧妏偺恄梎偑傗偭偰偒傑偟偨丅嶐擔偺廧媑島偺搉屼偺帪偼恄庡偝傫偼攏偵忔偭偰傑偟偨偗偳丄崱擔偼搆曕偱偡偹丅擇擵晹偲堦擵晹偺嫬偺妏偱恄梎偺堷偒搉偟幃偑峴傢傟丄堦擵晹偺扴偓偑巒傑傝傑偟偨丅

丂嵟弶偼梺堖傪拝偨丄堦擵晹偺挰夛姴晹偩偗偱扴偓傑偡丅偙偺帪偼悈傪偐偗偰偼偄偗傑偣傫丅S寶愝偺娔撀偺廤抍偑庤傪懪偭偰殥偟偰偄偨偲偙傠傪尒傞偲丄屻傠偺朹偵僞儚乕儅儞僔儑儞偺尰応強挿偑梺堖巔偱扴偄偱偄傑偟偨丅婑晅偺壴妡偗偺昅摢偵S寶愝偑偁傝傑偟偨偐傜丄梺堖偑夢偭偨偺偱偟傚偆丅崢偑摝偘偰戝暘偒偮偦偆偱偟偨偗偳丅

丂惔悷捠傝傪墇偊偰搶懁偺恀傫拞偱丄梺堖偑敳偗偰丄敿揨偑扴偓傑偡丅塃尐奜朹傪扴偖偮傕傝偱懸婡偟偰偄偨偺偱偡偑丄挰夛偼杮朹2杮丄惵棨偑奜朹偲巜掕偝傟偨偺偱丄偼偭偪傖傫偼偁傢偰偰屻傠偺杮朹偵擖傝傑偡丅敧妏恄梎偺偨傔丄杮朹擇杮偺娫偑峀偔丄杮朹偲揧偊朹偺娫偑嫹偔側偭偰偄傑偡丅偦偺偨傔杮朹偼擇杮偺撪懁偵懱傪擖傟偰扴偓丄媡尐偵側傝傑偡丅廳偄偱偡偹丅愮娧恄梎暅妶偲偁傝傑偟偨偐傜丄埲慜偺恄梎傛傝廳偔側偭偰偄傞偺偐側丅媡尐偺偣偄傕偁傞偗偳丅

丂偟偽傜偔扴偄偱丄敳偗偰幨恀傪嶣傝傑偡丅揝朇廎堫壸恄幮栱惗夛偺H偝傫偑怴偟偄媨恄梎偺幨恀傪嶣傝偵棃偰偄傑偟偨丅H偝傫偼栱惗夛偱偼峀曬扴摉偱偡偗偳丄懠偺恄梎偺庢嵽偵傕棃傞偲尵偆偙偲偼丄傗偼傝憡摉岲偒側傫偱偡偹丅

丂恄梎偼挰夛惣懁傊擖偭偰偒傑偟偨丅崱搙偼慜朹偵挧愴丅杮朹偺抂傪扴偘傑偟偨丅偦偺屻揧偊朹偺恀傫拞偵偼偄傝丄崌傢偣偰3夞朹偵偮偔偙偲偑弌棃傑偟偨丅徰憸幨恀傪宖偘偰丄恄梎傪扴偄偩傝丄曕偄偨傝偡傞恖払偑偄傑偡丅慜夞偺嵳傝埲崀偵柍偔側偭偨偍嵳傝栰榊偺幨恀偱偡丅嵟弶偵偍榖偟偟偨乽楢崌杛偺S夛挿乿偺徰憸幨恀傕惣拠捠偱杛楢偺敿揨偑恄梎偑傛偔尒偊傞傛偆偵崅偔宖偘傜傟偰偄傑偟偨丅 嵟屻偺惣拠捠偼惵堦偺敿揨偩偗偱扴偓傑偡丅帩偪帪娫90暘丅抁偡偓偢挿偡偓偢丄挌搙傒傫側偑擺摼弌棃傞埵偺帪娫偱偟偨丅

丂怴捪偺擖傝岥偱丄恄梎傪堷偒宲偓傑偡丅堷偒宲偓傪尒憲偭偰偐傜丄捪杮搰傪備偭偔傝嶶嶔偟丄Y偝傫偺帠柋強傊傕偳傝丄Y偝傫偺墱偝傫偲K偝傫偵偛垾嶢偟偰婣傝傑偡丅K偝傫偐傜偼丄乽媨恄梎偺媨擖傕偄偄傛両乿偲嫵偊偰傕傜偭偨傫偱偡偗偳丄3擔楢懕偱偮偐傟偨偺偱丅丅丅

丂丂丂丂偼偭偪傖傫丂QZM02610@nifty.com偱偟偨

!

! 丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣)

丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣) !

! 丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣)

丂悈傕揌傞仜仜抝両(H偝傫嶣)

丂

丂 惃懙偄偺庨堷偒恾

惃懙偄偺庨堷偒恾

怴偟偄恄梎

怴偟偄恄梎 埲慜偺恄梎

埲慜偺恄梎

惓憰偺Y偝傫

惓憰偺Y偝傫